Natürlich habe ich diese Frage auch schon öfter gestellt und sicher nicht immer mit der Intention, die ganze Geschichte dahinter oder gar die Wahrheit hören zu wollen. Für mich wie für die meisten ist diese Aussage ein Teil der menschlichen Verabredung, ein gewisses Interesse an meinem Gegenüber zu signalisieren, ohne gleich auf intime Tuchfühlung zu gehen. Das gehört in meiner Welt in die Kategorie “soziale Geräusche“ machen.

“Ich ruf Dich demnächst an.”

Erste Risse bekam diese Sicht bei einer Straßenszene wenige Wochen nach meiner Krebsdiagnose. Mir ging es so weit ganz gut und ich war mit meinem Mann und meiner Perücke auf dem Kopf auf dem Weg zum Markt. Auf der anderen Straßenseite lief eine Bekannte, die augenscheinlich sehr in Eile war, uns dann aber doch erkannte und rüber winkte. “Ach, hallo! Lange nicht gesehen. Wie geht es Euch? Alles gut?” Als ich darauf zurückrief: “Nein, leider nicht.” durchfuhr sie ein fast unmerkliches Zucken. Sie lief aber weiter.

Dann verlangsamte sich ihr Schritt und sie legte noch mal nach, irgendetwas an meiner Antwort hatte sie wohl gestört und sie formulierte ihre Frage neu: „Alles gut zu Hause?“ Ich entgegnete auch darauf: „Nö.“ Erst dann blieb sie kurz stehen, zögerte etwas und warf mir zu: „Wir können ja mal telefonieren, ich muss zum Pferd.“ Und weg war sie. Das hatte etwas Surreales. Aus kommunikationstheoretischer Sicht war das wohl ein klassischer Fall von “Rauschen im Kanal”. Sender und Empfänger reden aneinander vorbei. Das kann vorkommen, wenn eigentlich nur ein positives Abnicken “verlangt” war, das aber dann nicht eintritt.

Voll im Floskelmodus

Gut, diese Situation hatte sie sicher überrumpelt. Darauf war sie nicht gefasst. Sie war voll im Floskelmodus. Lage kurz gegenchecken, alles gut und weiter. Und genau das widerspiegelte auch meinen bisherigen Umgang mit dieser Frage, die für mich bis hier hin keine große Bedeutung hatte.

Vielleicht maximal ein unverbindlicher Opener für ein Gespräch. Erst durch meine Erkrankung hat sich das geändert. Und das ist ja auch wieder typisch. Erst durch tiefgreifende Ereignisse verändert sich die Perspektive. Bist du im Trott, denkst du nicht groß darüber nach. Das gilt ja nicht nur für den Einsatz von Floskeln oder Plattitüden.

Die erste Stufe der Anteilnahme ist wie “Lovebombing”

Kurz nach der Diagnose stand mein Smartphone nicht mehr still. Alle wollten wissen, wie es um mich steht. Verständlich. Fast jede Unterhaltung begann mit dieser Frage. Einerseits war es schön, so viel Anteilnahme zu erfahren, andererseits war ich oft überfordert, weil ich gar nicht so genau wusste, wie genau ich mich gerade fühlte, was ich sagen oder schreiben sollte.

Schnell wollte ich auch nicht immer ausschließlich darüber sprechen. Es gab ja noch andere Themen jenseits meiner Erkrankung (Non-Hodgkin-Lymphom, 4. Stadium), die mich beschäftigten, Dinge aus dem Alltag, Dinge, über die ich auch mal wieder lachen wollte.

Meine Techniken

Ich ging irgendwann dazu über, schnell die Gegenfrage zu stellen: “Und wie sieht es bei Dir aus? Wie geht es Dir denn so? Wie läuft es im Job?” Damit war der Ball nicht mehr in meinem Feld. Das entspannte die Situation.

Noch eine Möglichkeit wäre diese Antwort: „Es gibt gute und schlechte Tage. Momentan ist es wieder besser.“ Der Frager, die Fragerin kann dann selbst entscheiden, ob er oder sie weiter ins Thema einsteigt.

Schön ist, dass sich mit der Zeit auf beiden Seiten ein gutes Gespür für das richtige Tempo des Frage-Antwortspiels entwickelt. Erforderlich ist meines Erachtens, das wir alle gut zuhören können. Denn natürlich ist es für nicht Betroffene schwierig, sich in die Situation hineinzufühlen, selbst wenn sie schon mal jemanden in der Familie oder Freundeskreis hatten, der ebenfalls an Krebs erkrankt war oder ist.

Kleiner Einschub: Ich hatte mal ein Gespräch mit meiner Großmutter (Jahrgang 1922) über den großen Hunger, den sie während der Kriegstage als junge Frau durchlitten hatte. “Oh, ich kann mir gut vorstellen, wie schlimm das war.“ “Nein Kind, das kannst Du nicht. Das kann nur jemand nachempfinden, der das tatsächlich erlebt hat.” Daran musste ich immer wieder denken. Dieselbe gefühlsmäßige Flughöhe zu erreichen, ist gar nicht möglich, verstand ich damals. Und: es ist auch gar nicht nötig. Wichtig ist es vielmehr, dem anderen zuzuhören.

Außerdem hilft eine Portion Milde und Verständnis füreinander. Denn ehrlicherweise meinen es die meisten Menschen, die dich nach deinem Befinden fragen, doch gut mit dir.

Die Wahrheit aushalten können

Dann habe ich gelernt, dass nicht alle Menschen die volle Wahrheit aushalten können, selbst wenn die Frage das suggeriert. Eine vorfühlende Antwortstrategie hilft, festzustellen, wie weit die Antwort gehen darf. Denn natürlich sind Details zum Befinden, zu Schmerzen und Übelkeit keine einfache Kost. Wenn also nach dem ersten “ganz okay” keine Nachfrage kommt, dann lass die Aussage auch so stehen.

Die wenigsten erwarten nämlich auf diese Frage eine negative Reaktion – siehe mein Beispiel oben. Folgt dann doch eine schlechte Nachricht, erzeugt sie Irritationen. Der Verhaltenskodex scheint gebrochen. Um das aufzufangen, verlangt es kommunikatives Fingerspitzengefühl. Und das ist etwas, was wir Patientinnen und Patienten lernen können. Der Krebs ist für uns in gewisser Weise Alltag geworden. Für die anderen ist das K-Wort immer ein Mini-Schockmoment. Da muss jeder erst einmal gedanklich Luft holen.

Floskel versus Interesse

Um zu unterscheiden, ob es sich nur um eine Floskel handelt oder um ehrliches Interesse hat viel mit der Qualität der vorherigen Beziehung zueinander zu tun. Passend hierzu ein Beispiel aus meiner Nachbarschaft. Ich traf meine Nachbarin bei einem Spaziergang durch den angrenzenden Park: “Ich habe mitbekommen, dass sie sehr krank geworden sind. Sagen sie mir aber bitte nicht, was es war. Ihnen alles Gute wünschen wollte ich trotzdem.” Diese Aussage hatte mich ziemlich überrascht, ich konnte aber gut damit umgehen. Ich verstand ihre Angst und das sie sich in einer Art Dilemma befand. Wäre sie eine gute Bekannte gewesen, hätten wir uns sicher im Park auf die Bank gesetzt.

Die Kaskade der Anteilnahme

Was ich auch beobachtet habe, ist eine Art „Kaskade der Anteilnahme und des Mitgefühls“, die in drei Stufen erfolgt.

> Es beginnt mit dem “Lovebombing”. Du wirst gefühlt immer und überall gefragt, wie es dir gerade geht.

> Dann ebbt das langsam ab, weil die wenigsten den “Spannungsbogen” über Monate halten können. In der Mediensprache heißt das, die Botschaft versendet sich, ist nicht mehr sooo interessant. Eine Krebsdiagnose ist aber leider kein Sprint, sondern eine Langstreckenangelegenheit. Den meisten Begleitern geht dabei schnell die Puste aus. Das ist genau der Punkt, wo sich die berühmte Spreu vom Weizen trennt.

> Schließlich gibt es irgendwann – hoffentlich – das Ende der Therapie und da kommt dann interessanterweise ganz selten die Frage: “Wie geht es Dir?” Die Antwort kann ja nur lauten: GUT. MEGA. Warum also nachfragen. Das Thema ist durch.

Stattdessen hören wir Sätze wie: ”Super, Du hast es überstanden. Alles ist wieder gut.” Back to normal.

Komisch, gerade jetzt hätte ich mir diese – ehrlich gemeinte und nicht mitleidig abgeschickte – Frage oft gewünscht. Paradox, oder? Ich hing nämlich voll im mentalen Tief, in der psychischen Falle der großen Erwartungen. Nix war mit: „Hoch die Hände, Chemoende.“ Es war die Zeit der Nach- und Nebenwirkungen.

Mein Resümee

Stellt bitte gerne diese Frage. Doch passt sie an die aktuelle Situation an. Das gegenseitige Interesse sollte nicht nur über “Wie geht es Dir?” funktionieren, sondern darüber hinaus gehen. Vielleich sogar mit konkreten Hilfsangeboten oder einfach nur schönen Verabredungen. Das macht die wahre Qualität einer Beziehung aus. Die Freundin meiner Mutter fragt mich immer, wenn wir uns mal wiedersehen: „Na, wie ist es Dir seit unserer letzten Begegnung ergangen. Erzähl mal.“ Ich finde diese Art zu fragen grandios und schenke sie denen, die eine andere Formulierung suchen.

Zwei weitere Leseempfehlungen:

„Noch so ein Spruch und ich vergesse meine gute Erziehung“ – Zellenkarussell

Was ist dein Angehöriger für ein Typ – 1, 2, 3, 4 oder 5?

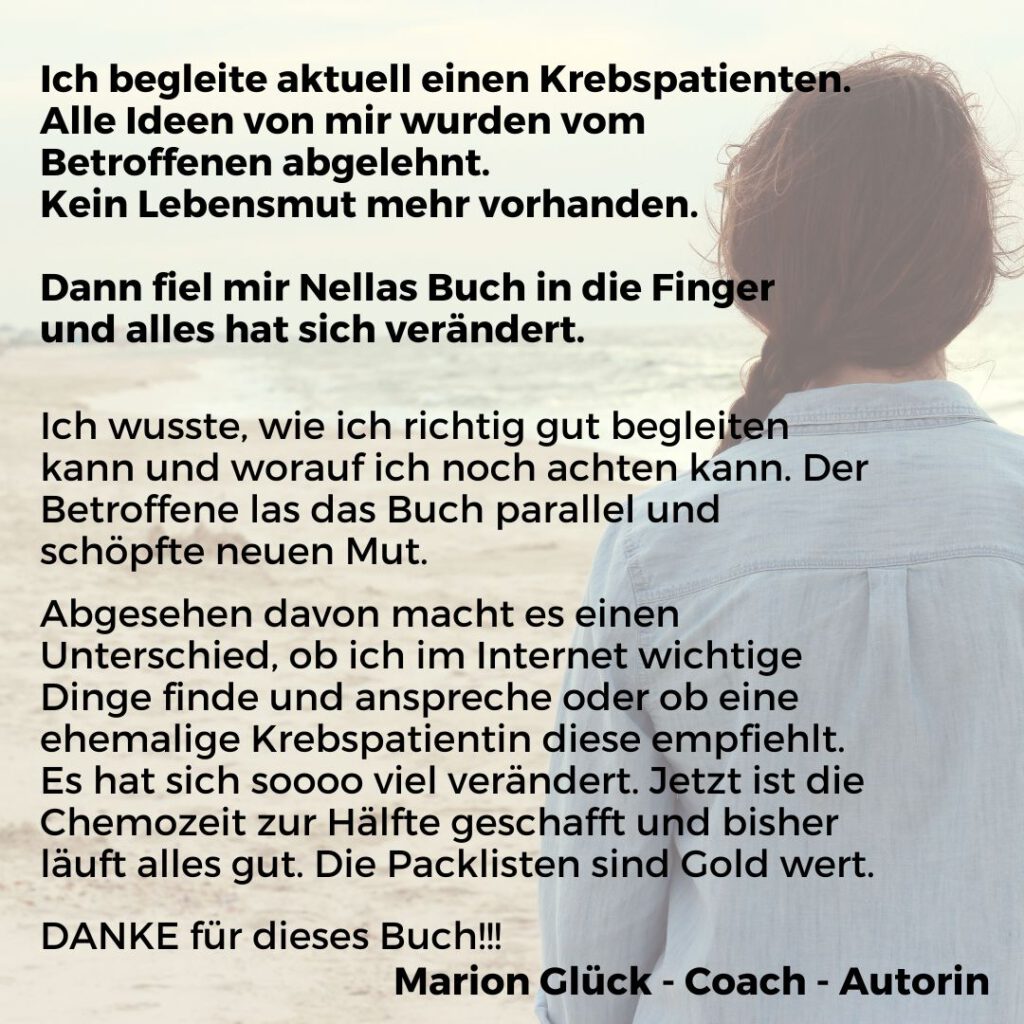

Mein Ratgeber „Warum sagt mir das denn niemand? Was Du nach einer Krebsdiagnose alles wissen musst.“ und mein Workbook gegen die Angst: Du brauchst – Meinen Ratgeber

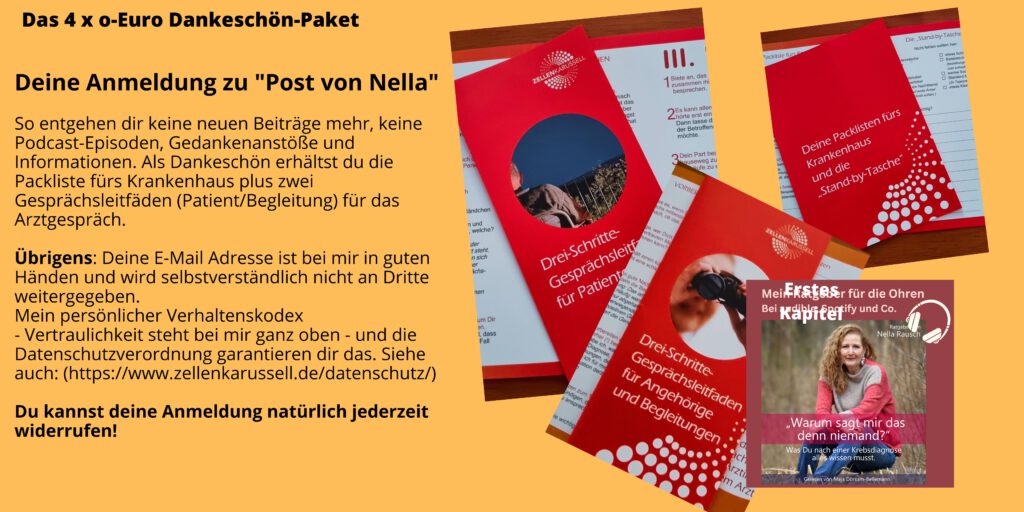

Hier geht es zur >>> Anmeldung zu meinem Newsletter

„Post von Nella“ mit vier tollen 0-Euro Produkten.